«Mientras no se elimine la discriminación femenina que comienza en la cuna, no hay nada que festejar»

El Perú urbano de hoy, como toda colonia a lo largo de la historia, “celebra” situaciones que en esta república todavía están bien lejos de ser superadas. Es cierto que en los Estados Unidos las mujeres, a golpe de no pocas muertes, han podido acceder a los derechos que su propia constitución otorgaba (décadas antes) a los varones. Un 8 de marzo de 1857, hartas del maltrato, acoso sexual y pésimos salarios, cientos de mujeres de una fábrica de textil de Nueva York organizaron una marcha (lo que ellas recibían era inferior al 50% de lo que percibía un varón por la misma labor), la protesta terminó cuando la policía dispersó la manifestación, dejando en la calle a 120 obreras muertas; esto fue el inicio de una etapa de conflictos para que puedan organizarse en sindicatos, luego acceder a la universidad o participar en deportes. Tuvieron que pasar tragedias para que el público norteamericano tome conciencia de la situación laboral de muchas de ellas, como la del 25 de marzo de 1911, otra vez en Nueva York, cuando una fábrica se incendió y sus puertas estaban selladas para que nadie escape del turno, 146 mujeres murieron, en su mayoría inmigrantes, la víctima de más edad tenía 48 años y la más joven 14 años.

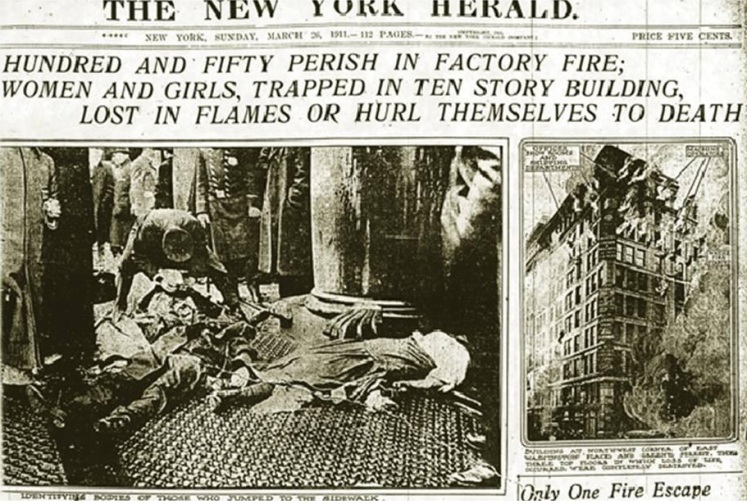

Portada del New York Herald del 26 de marzo con la noticia respectiva en primera plana

Sin embargo tendrían que pasar otros cinco décadas más para que recién el conjunto de mujeres de ese país puedan actuar como cualquier otro ciudadano, y ello se debió a la persistencia principalmente de las afroamericanas. Luego vendrían los movimientos relacionados a su salud, vida sexual, identidad, y participación política en la que se ve mejoras relevantes.

En otras partes del mundo el avance fue más rápido, como en las sociedades donde el comunismo ganó. En Rusia los sindicatos de hombres y mujeres de Petrogrado (Hoy San Petersburgo, antes Leningrado) eligieron el último domingo de febrero de 1917 (calendario juliano, que en el nuestro es equivalente curiosamente al 8 de marzo) para convocar una huelga bajo el lema «Pan y Paz»; que devino en la caída del régimen zarista. Las mujeres primero ganaron el derecho a voto, ya con la victoria de los bolcheviques se eliminó toda clase servidumbre, las mujeres rusas ingresaron al ejército rojo y varias de ellas mostraron su valor en el combate, tanto en contra la invasión de los ejércitos blancos entre 1917 y 1921, contra los polacos en 1919 a 1921 y contra los alemanes entre 1939 y 1945.

Ludmila Pavlichenko (12 de julio de 1916-10 de octubre de 1974) 309 muertes confirmadas, durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo 36 francotiradores.

Donde se dio el cambio más radical fue en China, en este milenario país, la práctica china de la compra de niñas, era común; el sistema imperial y del KMT chino estaba basado en la sumisión, en la servidumbre de la mujer. El destino de muchas las niñas de familias pobres (en gran parte campesina) era su venta como sirvientas: Mui Tsai. Teóricamente, las niñas eran adoptadas informalmente por quienes las recibían, pagando a los padres irrisorias sumas de dinero. En la práctica, las niñas eran esclavas domésticas y sexuales. Además cargaban con el estigma de que sus familias las cambiaron por dinero (cosa peor que un abandono) y sin disponer de identidad, en una sociedad donde la familia era la que la otorgaba. Estas prácticas fueron trasladadas a las colonias chinas, incluyendo la norteamericana, donde las Mui Tsai eran utilizadas principalmente para la prostitución. No está demás señalar que la vida de una Mui Tsai solía ser muy dura; sus obligaciones eran interminables, estaba a disposición de todos en todo momento sin protesta o alternativa alguna. Cuando la Revolución Comunista triunfó en 1949 no solo se abolió el sistema de las Mui Tsai, sino también el vendaje de pies terminó para siempre; fue el fin de los matrimonios arreglados y se estableció el derecho de las mujeres a tener propiedades y a poseer la mitad de la propiedad de un matrimonio. Mientras tanto en Honk Kong que seguía siendo colonia británica o en Singapur, subsistía hasta 1960 o más, la costumbre del San po tsai, donde niñas transferidas desde sus familias de origen hasta la casa de sus futuros maridos tan jóvenes como ellas. La boda no se realizaba hasta que entraban en la adolescencia, este “matrimonio” proporcionaba una esposa a un hijo, sin la entrega de dote y era una forma desprestigiada de matrimonio que se efectuaba en las zonas pobres, por medio de la cual los padres de las niñas eludían los gastos de su crianza, y los del niño conseguían una novia barata y fuerza de trabajo extra bajo una sumisión total.

Mui Tsai cargando un bebé

En la España Republicana muchas mujeres hicieron bastante por la emancipación, cosa que con Franco se perdió. Los paises nórdicos presentan los mejores indicadores. En el mundo árabe, Irak, Siria y el Líbano eran centros donde la mujer ya había superado amplias barreras, hasta la intervención de los Estados Unidos y sus “mejoras democráticas”. En Latinoamérica, Cuba es un ejemplo positivo, en el resto hay grandes avances, incluyendo Bolivia y Ecuador, muy similares al Perú.

El caso del Perú hoy

En este país todavía se puede comprobar la costumbre de la ahijada, donde una familia pobre campesina entrega a su hija a otra familia de mayores recursos y esta la cría y la utiliza a tiempo completo para quehaceres domésticos o comerciales; cosa que se puede ver en numerosos negocios de “emprendedores”. O la típica servidumbre donde no se respeta ni la intimidad, menos el horario de la contratada; varios de nosotros hemos escuchado como algunos chicos se iniciaban sexualmente con la “chola” de la casa.

Y es que no se puede separar el acceso a los derechos por estamentos, y los sectores más afectados son aquellos de origen andino o amazónico, campesino y pobre; y dentro de ellos, principalmente las mujeres. Aquí recién en 1921, se creó la Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento. Después de la segunda guerra mundial, en 1949, se creó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Solo en 1968, con el gobierno del general Juan Velazco se cambió a solamente Ministerio de Trabajo, el cual tenía como función la promoción económica, social y cultural de la población indígena. Tendría que llegar la constitución de 1978 para que la población analfabeta (mujeres y campesinas en su gran mayoría) pudiera acceder a parte importante de sus derechos, entre ellos su participación activa en política.

Hace poco, en una evaluación de proyectos de salud en la zona sur andina, todavía pudimos comprobar lo que decían ciertos ginecólogos cuando respondían a las enfermeras por el resultado de los partos: “Nació gente” (es decir varón), o “nació para la gente” (es decir mujer).

Curiosamente y agregaríamos, descaradamente, diversas ONGs feministas (que hoy promueven entusiasmadas sus candidatos a congresistas en el autodenominado “Frente Amplio”) participaron con sus financiadores en el hecho más clasista y genocida contra la mujer peruana: Las esterilizaciones masivas y forzadas del fujimorismo.

A pesar del silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH (dirigida varios años por una feminista y compañera actual del señor Marco Arana), ya diversas investigaciones responsabilizan directamente a USAID, al UNFPA y a la Fundación Japón por su rol en estos hechos de los años 1990-2000. Incluso una investigación del Congreso peruano señala que “Está debidamente comprobada la participación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID) en acciones de anticoncepción, que involucran la aplicación del método de AQV’s. (ANTICONCEPCION QUIRURGICA VOLUNTARIA)” El Gran Combo Club tiene un registro amplio sobre ese tema: http://grancomboclub.com/2011/02/las-esterilizaciones-forzadas-de-usaid-unfpa-y-la-fundacion-japon.html

Dichas estilizaciones no generaron el menor grito de protesta oportuna y real de esas ONGs que hoy “celebran el día de la mujer”.

Obviamente, las esterilizaciones se aplicaron a las mujeres de origen andino, campesinas y pobres por lo general. Si se hubieran dado en Barranco (distrito con el barrio bohemio de Lima) las “izquierdistas” del Frente Amplio o del Partido Socialista ya se hubieran encadenado en la catedral. Y es que en el Perú de hoy, el clasismo y el arribismo se palpan en el ambiente. Se ve una supuesta amplia participación de mujeres en política, más en su gran mayoría solo son personas que dan la cara y ocultan a los verdaderos interesados. Como se interpreta, sino, que un par de inexpertas totales pretendan llegar a la Presidencia de la República.

Además, varias de esas candidatas a congresistas, a las cuales algunas conocemos, se preocupaban más hasta hace poco que «ya no había buena servidumbre», «que ya no era como antes”. “A mí, la nana que me cuidó, era fenomenal, no como ahora”. Si esta gente es de “izquierda”, cómo serían las de una supuesta organización de ultraderecha.

Y es obvio que aquí la afectación de los derechos de una chica mesocrática causa más polémica y titulares que la de varias “cholas” o “indias”; peor si provienen de sectores marginales o estan fuera de la capital. Será por eso que esas candidaturas no calan en las grandes mayorías, el titular de “Le Monde Diplomatique” de mayo del 2004 es muy claro al respecto: Una política de Estado fríamente elaborada: La esterilización forzada DE INDÍGENAS en el Perú. http://www.monde-diplomatique.fr/2004/05/BARTHELEMY/11190

Mientras tanto, “izquierdistas” mujeres reconocen su subordinación implícita y quieren todavía ser representantes del pueblo en el congreso: Como la candidata N° 1 del FA que “orgullosa” confía al NDI (Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos) el conteo de sus actas. Mientras un asalariado del USAID del FA ningunee a mujeres luchadoras, como en el caso de Pomalca, hay todavía mucho que hacer. O como la Señora Susana Villarán, ex Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, acompañante de turno de un acusado de asesinar a un periodista y que afirmaba siendo Alcaldesa de Lima, que las mujeres de un distrito populoso como San Juan de Lurigancho van a un distrito mesocrático como La Molina, generalmente a trabajar de lavanderas (curiosamente su asesora principal era la misma hoy postulante a congresista por el FA).

Mientras haya mujeres con diferentes y abismales brechas de oportunidades, donde esas mismas mujeres no reconozcan a las “otras” no hay nada que celebrar en el Perú; donde la mayoría de ellas tengan que recibir ínfimas remuneraciones o escapar del desempleo, acoso sexual o la violencia cotidiana no hay nada que celebrar. El 8 de marzo es una fecha para conmemorar y seguir luchando para que esta república en construcción sea una tierra de oportunidades iguales para TODOS.

Mujer bonita es la que lucha: Tres hermanas en el YPJ, que luchan contra el ISIS en Siria

Fantastic material, Kudos.

Me gustaMe gusta